登山を楽しむためには、適切な装備が欠かせません。

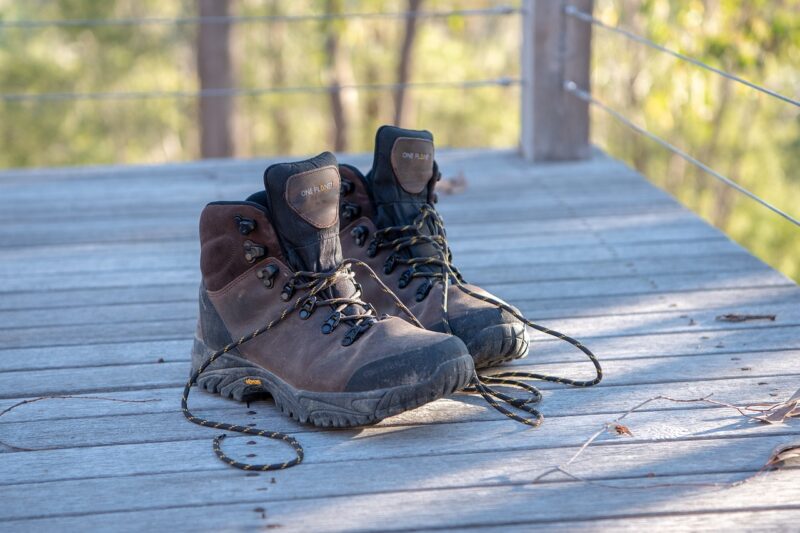

まず登山をする上で必要なのが、「登山靴」です。

最近山の遭難が増える中で一番多い要因が疲労困憊に陥り、行動できなくなることです。

その原因の一つは、足元の装備不足だと私は考えます。

普段の履きなれた靴は、アウトドアフィールドで使うには機能が不十分です。

ましてやおしゃれなロファーやハイヒールなんてもってのほか!

さすがに百名山のような山にスニーカーでいくような方は多くありませんが、意外にも登山靴を持っている人でも、正しいサイズ感や靴の履き方を知らない人が多いんです。

今回は元3年程登山用品店で靴の販売をしていた経験をもとに、ハイキングや登山靴を選ぶ際にお店でお客様に伝えてきたことをお伝えしようと思います。

登山靴を選ぶ上で大事な要素

サイズとフィット感

まずサイズを測るときは、厚手で登山用の靴下をはいた状態で計測することが大事です。

素足や普段の薄手の靴下の状態で測ってしまうと、実際に登山用のソックスを購入した時に、窮屈に感じてしまう可能性が高いためです。

次のポイントとして、登山では疲労感が出てくると足裏のアーチが落ち込んだり、夕方になってくると「むくむ」ことがあるため、午前中のフィット感よりも午後の方がきつくなることをイメージする必要があります。

なので、試しに靴を履くのであれば午後の方がおすすめです。

靴を試着した際自分一人で確認する場合は、つま先側に足を寄せて、人差し指がかかと部分の隙間にしっかり1本入るくらいの余裕があるといいです。

インソールが外せるならば、インソールの上にかかとを合わせて立ってみて前の余裕が2cm弱空いていることがベストです。

1~2cmなんて表現しているところも多いですが、1cmって結構短いですよ。

1cmしか空いていなければ恐らく急な下り坂では足が前にずれて、つま先がぶつかってしまうでしょう。

1cmでいいと言ってる人はぶつかっても痛みを感じない人か、登山靴を履いたことが無い人でしょう。

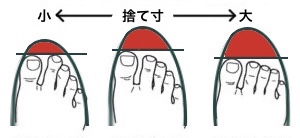

靴には捨て寸という部分があり、靴のサイズの表記よりも基本的には長くなっています。

靴の種類によって捨て寸の長さは異なり、革靴などでは大きく捨て寸がとられていることが多いですが、登山靴でもこの前の余裕は1.5~2cm程は欲しいところです。

試し履きの重要性

靴を購入する際は実際に試し履きをすることをおすすめします。

登山用の靴下を着用し、くつひももしっかり結びましょう。

店頭でスタッフのアドバイスをもらいながら履いてみるのが一番ですが、無用なセールスを受けたくない場合は、ネットショップを利用するのも1つの手です。

最近のネットショップは実際に履いて試してから購入を決める、もしくはサイズ交換が可能な場所も増えているため、便利になっています。

登山靴の用途に応じた種類の選択

ローカットシューズ

日帰りハイキングや低山登山、キャンプなどに適しています。

デメリット

メリット

足首回りの自由が利くため、動きを制限されにくく、走るように設計されたトレイルランニングシューズも各社から販売されています。

ただし一見手ごろなように見えて、アウトドアのような道が整っていないシーンでは安定感が無く、初心者の方でこの靴で長時間の登山に使用すると、思っている以上に疲れてしまう可能性もあります。

ご自分が目指す山の難しさなどを想像して、日帰りで4時間以内に帰ってこられるような登山までの使用にとどめましょう。

ミドルカットシューズ

日帰りから小屋泊まりまでの登山に向いており、一番使用ユーザーの多い種類です。

デメリット

メリット

ユーザーが一番多い種類のため、各社種類を一番豊富にそろえており自分に合うシューズを探しやすいのが利点です。

多くの山行で使いやすい万能タイプですが、15~20kgのテント泊装備を背負った状態だと不安定になるため、さらにホールド感の高い靴をおすすめします。

ハイカットシューズ

アルプスや八ヶ岳などでの岩場歩きや長時間、超重量の荷物を背負った時にも安定するシューズです。

テントを背負って泊まる等の山行では、是非用意した方がいいでしょう。

デメリット

メリット

本格的に登山をする方はこちらを選ぶことになります。

しかし初心者だから柔らかくて履きやすい靴を選ぶのではなく、自分が目指している山がどの程度なのかで考えましょう。

より難度の高い山への挑戦をするのであれば最初から足元の安定する靴を選びましょう。

登山靴の選び方 素材と機能

登山靴には用途に応じたシューズが分かれていることがわかりましたでしょうか。

次は靴がなにでできているかで履き心地がかわるという話をします。

アッパー素材

レザー、合成皮革、ナイロンメッシュなどがあります。

レザーは耐久性と防水性に優れており、永く履くほど自身の足に馴染み愛着がわきます。

メンテナンスに気を使う必要がありますが、こだわりすぎなければ最近はスプレーを革専用のものでかけておけばOKの物もあります。

合成皮革やナイロンメッシュは軽量で通気性が良く、3シーズンの登山に向いています。

柔らかくて新品の状態から足入れがいいので、足慣らしが少なくて済みます。

また軽いモデルが多いので、歩いた感覚は軽快になります。

アウトソール

グリップ力がここで決まります。登りはもちろんですが、下りの際はグリップ力が無いと滑ってしまい転倒の危険があります。

登山靴ではビブラムソールが有名で老舗のソール専門メーカーが作っています。

ソールメーカーと、靴のメーカーが相談して、それぞれのゴムの配合やソールのパターンを決めて靴にくっつけています。

昨今は靴メーカーが独自でオリジナルソールを開発して、靴に搭載しているメーカーも増えてきました。いずれもこだわりを持って作っているため、優劣はあまりありませんが、口コミなどをみて他ユーザーの意見を取り入れて見てもよいでしょう。

防水性

登山中には突然の天候変化に対応していく必要があります。

特に夏場は夕立等も多く、朝は晴れていても昼過ぎから雨になることもあります。

そのため靴の防水性も非常に大事です。

GORE-TEXが防水素材として有名です。こちらが付いていれば間違いないでしょう。

防水素材も靴のメーカーがオリジナル素材を開発している場合もあるので、よく見てみましょう。

やってはいけない選び方

サイズを誤ってしまう

小さい靴は足に圧迫感を与え、長時間の歩行で痛みや水ぶくれの原因になります。

特につま先が当たってしまうと爪が割れてしまったり血豆になってしまう等大きな痛みを抱えてしまうことがあります。

逆に、 大きすぎる靴は足が中で動きやすく、フィット感が出ません。

また靴が曲がる位置と、足が曲がる位置に大きな差が出てしまうため、違和感が強くなり、疲れを助長させてしまいます。足が前後に動かないサイズを選びましょう。

用途の選択ミス

軽登山靴は低山や日帰りハイキングに適していますが、高山や険しい地形ではサポート不足になります。使用する山の特性に合わせた靴を選びましょう。

逆に重登山靴は高山や雪山に適していますが、日帰りハイキングや低山では重くて疲れやすくなります。

アップダウンの少ない平坦なルートや2時間程度で往復できるようなコースではローカットのシューズがおすすめです。

価格だけで選ぶ

安価な靴は品質が低く、長時間の登山でトラブルを起こしやすいです。

もちろん予算は人それぞれではありますが、安易に割引き率やセールで安くなっている靴を選ぶことはリスクにつながります。

命に係わる靴ということを考えると、信頼のおけるアウトドアメーカーで選ぶことが大事です。

サイズ 大きすぎ!?元販売員が伝授 失敗しない登山靴の選び方 まとめ

ハイキングや登山は日常の舗装された道ではない場所へ足を踏み入れることになります。

普段履いているからという理由やデザインの好みだけで選んでしまうと、フィールドでつらい思いをしてしまうことがあります。

登山でまず買うべきは登山靴です。もし持っていない方は登山靴ならではの選び方やサイズを間違えないように、注意しましょう。